Highlights

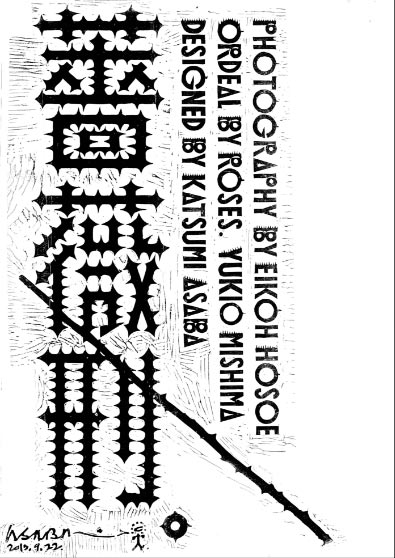

− 浅葉克己

広告がデザインの代表的な領域とする認識はいまだ根深いが、かならずしも当初からそうだったわけではない。

50年代、60年代のデザイナーたちがデザインの理念やイデオロギーの問題に悩みながら、デザインの社会的確立に腐心していたとするならば、つづく世代は旧日宣美的エートスの残滓にふれつつも、巨大化するマスマーケットや多様化するサブカルチャーを主戦場としていった。そこでデザインの中心領域となったのが、多様化する大衆の欲望をうけとめるソフトな装置としての「広告」だったのだ。

浅葉克己は70年代から80年代にかけて広告をメインフィールドとして活動し、その中心的存在となったアートディレクターである。1964年にライトパブリシテイに入社した浅葉は東レ、キユーピーマヨネーズなどの広告で若手アートディレクターとして注目を集めると、80年代にはもはや伝説的となった「不思議、大好き。」をはじめとする西武百貨店の一連のキャンペーン広告を手がけ、その実力と名声を不動のものとする。

70年代から80年代は広告の非広告化が過剰に進行した時期といえるだろう。もはや広告とはいえないことで広告として機能するイメージによって表層を埋め尽くされた都市空間が、記号的消費と差異化による価値生産が繰り返される場を生み出す。浅葉はコピーライターやフォトグラファーとの協働のもとに、このような空間の促進媒介として機能する斬新なイメージを生み出していった。

日本宣伝美術協会/1965

西武百貨店/1981

西武百貨店/1982

西武百貨店/1988

また、ジャンルの枠を越えたクリエイターの作品発表スペースとして1976年に始まった「東京デザイナーズ・スペース」や、浅葉らも参加したグループ「サイレンサー」のようにそれまでの情報伝達技術者としてのデザイナーの認識が「表現者」や「クリエイター」という方向に一気に拡張されたのもこの時代であった。

社会的な注目を集めたこのような動向はデザインの言説を広告中心主義、作家中心主義にシフトさせ、いまなお強い影響力を発揮している。しかし、あれから四半世紀がたち広告の在り方は、グローバル資本主義化やインターネット、モバイル情報通信機器の普及のなかで、大きく変化してきた。広告はいまやイメージ生産術の問題ではなく、コミュニケーションの設計やデータ分析の問題なのだ。

大きな時代の移り変わりのなかで、浅葉克己はひとり飄然と自身の道を歩き続けている。卓球、アジア文字への関心、書道への入門と実践、団体の運営や教育活動で日々を忙しく過ごす一方で、近年の独自の筆触による文字や編集的な構成によるグラフィックワークは重ねた歳月に反比例するかのような若々しい境地を見せる。

例えば若き日の浅葉がデザイナーとしての修練をスタートしたのは日本語活字の研究者である佐藤敬之輔率いる佐藤タイポグラフィ研究所であった。そこで積んだレタリングの基礎や、活字の知識によって、文字組をグレーのブロックとしかみなさない凡庸なデザイナーと違う視線を浅葉は獲得していた。

Cooper Union/1990

松竹富士/1994

株式会社YMP/2015

ミサワホーム株式会社/2020

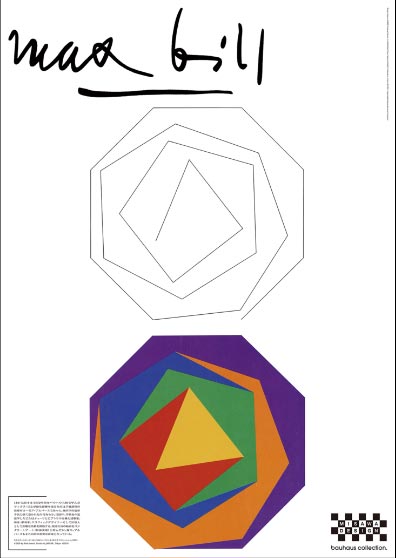

あるいはバウハウスをテーマにしたポスターは、浅葉の身体的、パフォーマンス的行動とグラフィックデザインの実践がまったく関係ないようにみえて、バウハウスの起源のひとつにあった新教育運動、ミューズ運動の思想において繫がっているのかもしれないことを思わせる。そこに浅葉の人格形成に大きな影響があったというボーイスカウトも、ドイツのワンダーフォーゲル運動を経由してつながってくる。ついでにいえば、卓球がスポーツとして近代化されたのも1920年代のことである。

つまり、これらはいずれも20世紀という新しい時代の青年たちのプログラムだったわけだ。そうだとすれば、浅葉のパフォーマンスや卓球、書をはじめとする身体性への傾倒は、けっしてデザインに対する余技とは言えないだろう。

浅葉克己に刻まれた、あるいは浅葉克己が跡づけた〈しるし〉をいまどう読むか。本特集はそのためのヴィジュアル・チャートあるいはビルドゥングス・ロマンである。

(文・室賀清徳)出典:「特集:浅葉克己の記。」『アイデア』355号、誠文堂新光社、2012年、p. 004